- Sports Performance Science

- Sports Performance Science

- Sports Performance Science

- Sports Performance Science

- Sports Performance Science

- Sports Performance Science

スポーツパフォーマンス科学

(エイジェック)寄付研究部門

身体運動スキルと心身コンディションを

最適化するシステムを開発し、

スポーツパフォーマンスの最大化や

多様な層のwell-beingの実現を目指します。

News & Topics

中澤公孝教授監修、幼児向け運動プログラム 「アローズジムキッズ」先行開校のお知らせ

スポーツパフォーマンス科学(エイジェック)寄付研究部門・中澤公孝教授が監修する、幼児向け運動プログラム「アローズジムキッズ」が、エイジェックグループの株式会社スポーツ科学により開校されます。

本プログラムは、運動能力の発達に重要な時期とされる3~6歳の「プレ・ゴールデンエイジ」を対象に科学的知見に基づいたアプローチで子供たちの成長を支援するトレーニング塾です。

【アローズキッズジムの特徴】

1.UTSSI 中澤公孝教授全面監修による「遊び・運動・科学」融合プログラム

アローズジムキッズでは、文部科学省が定める幼児期運動指針に基づき、幼児期に必要な五大基礎体力を育むトレーニングを行います。本プログラムは、運動制御や神経科学の研究に取り組む中澤教授監修により、科学的根拠に基づいて構築されました。トレーニングでは、「視る」「走る」「バランス」「跳ぶ」「リズム」の5つの能力を、遊びの要素を取り入れた多彩なメニューで自然に身につけていきます。

2.「フィールドテスト」による子どもの成長の可視化

アローズジムキッズでは、月に1度「フィールドテスト」を実施・測定し、五大基礎体力の成果を独自のデータ分析に基づき数値化・グラフ化。子どもがどの能力をどれだけ伸ばしているかを明確に確認できます。「前月より〇%向上した」という定量的な成長を実感することで、子供たちのモチベーションを高め、主体的な取り組みを促します。

【サービス概要】

対象: 未就学児

実施店舗: アローズラボ&ジム3店舗(日本橋三越本店、豊洲店、栃木店)

主な内容: 科学的知見に基づくトレーニング、定期的なフィールドテストの実施、個別フィードバック

詳細・問い合わせなど: https://sports-science.co.jp/arrowz-gym/course_kids/

直営店でサービスを開始し、今後はフランチャイズ店、各地の私立幼稚園、スポーツ施設などへも展開していく予定です。

スポーツパフォーマンス科学(エイジェック)寄付研究部門・中澤公孝教授が監修する、幼児向け運動プログラム「アローズジムキッズ」が、エイジェックグループの株式会社スポーツ科学により開校されます。

本プログラムは、運動能力の発達に重要な時期とされる3~6歳の「プレ・ゴールデンエイジ」を対象に科学的知見に基づいたアプローチで子供たちの成長を支援するトレーニング塾です。

【アローズキッズジムの特徴】

1.UTSSI 中澤公孝教授全面監修による「遊び・運動・科学」融合プログラム

アローズジムキッズでは、文部科学省が定める幼児期運動指針に基づき、幼児期に必要な五大基礎体力を育むトレーニングを行います。本プログラムは、運動制御や神経科学の研究に取り組む中澤教授監修により、科学的根拠に基づいて構築されました。トレーニングでは、「視る」「走る」「バランス」「跳ぶ」「リズム」の5つの能力を、遊びの要素を取り入れた多彩なメニューで自然に身につけていきます。

2.「フィールドテスト」による子どもの成長の可視化

アローズジムキッズでは、月に1度「フィールドテスト」を実施・測定し、五大基礎体力の成果を独自のデータ分析に基づき数値化・グラフ化。子どもがどの能力をどれだけ伸ばしているかを明確に確認できます。「前月より〇%向上した」という定量的な成長を実感することで、子供たちのモチベーションを高め、主体的な取り組みを促します。

【サービス概要】

対象: 未就学児

実施店舗: アローズラボ&ジム3店舗(日本橋三越本店、豊洲店、栃木店)

主な内容: 科学的知見に基づくトレーニング、定期的なフィールドテストの実施、個別フィードバック

詳細・問い合わせなど: https://sports-science.co.jp/arrowz-gym/course_kids/

直営店でサービスを開始し、今後はフランチャイズ店、各地の私立幼稚園、スポーツ施設などへも展開していく予定です。

スポーツパフォーマンス科学(エイジェック)寄付研究部門の「イップス」研究が『アスリートマガジンWeb』で特集されました。

スポーツパフォーマンス科学(エイジェック)寄付研究部門の「イップス」に関する研究についてのインタビュー記事「スポーツ界の謎、『イップスの解明』を目指して。エイジェック×UTSSI 共同研究」が、『アスリートマガジンWeb』に掲載されました。

◆記事はこちら

本研究は、競技中にそれまで問題なく行われていた動作が突然できなくなる現象として知られる「イップス」の神経メカニズム解明を目指すものです。2025年12月に広島県で開催された日本野球学会第3回大会では、本研究発表「イップス特異的な皮質脊髄路興奮性増大:身体部位に対する能動的注意の影響」が大会特別賞を受賞しました。記事では、研究の背景や意義について、研究メンバーの一人である山崎大輝(中澤研究室・博士課程)がインタビューに答えました。

スポーツパフォーマンス科学(エイジェック)寄付研究部門の「イップス」に関する研究についてのインタビュー記事「スポーツ界の謎、『イップスの解明』を目指して。エイジェック×UTSSI 共同研究」が、『アスリートマガジンWeb』に掲載されました。

◆記事はこちら

本研究は、競技中にそれまで問題なく行われていた動作が突然できなくなる現象として知られる「イップス」の神経メカニズム解明を目指すものです。2025年12月に広島県で開催された日本野球学会第3回大会では、本研究発表「イップス特異的な皮質脊髄路興奮性増大:身体部位に対する能動的注意の影響」が大会特別賞を受賞しました。記事では、研究の背景や意義について、研究メンバーの一人である山崎大輝(中澤研究室・博士課程)がインタビューに答えました。

山﨑大輝(中澤研究室・博士課程)の論文がExperimental Brain Research誌に掲載されました。

山﨑大輝(中澤研究室・博士課程)の論文「Pitching-specific facilitation of upper-limb corticospinal excitability during motor imagery of sports motor skills」がExperimental Brain Research誌に掲載されました。

本研究では、野球の投球をはじめとする複数のスポーツ動作をイメージした際に、投球の運動イメージに特異的な皮質脊髄路興奮性の増大が生じることを明らかにしました。また、他の種目の運動イメージにおいても、各動作の特性を反映するような形で皮質脊髄路興奮性が変調することが示されました。

山﨑大輝(中澤研究室・博士課程)の論文「Pitching-specific facilitation of upper-limb corticospinal excitability during motor imagery of sports motor skills」がExperimental Brain Research誌に掲載されました。

本研究では、野球の投球をはじめとする複数のスポーツ動作をイメージした際に、投球の運動イメージに特異的な皮質脊髄路興奮性の増大が生じることを明らかにしました。また、他の種目の運動イメージにおいても、各動作の特性を反映するような形で皮質脊髄路興奮性が変調することが示されました。

ごあいさつ

(なかざわ・きみたか)運動生理学・運動神経生理学・リハビリテーション医学を専門とし、脊椎損傷の機能回復を目的とした基礎的・臨床的研究を行っている。著書にパラリンピック選手の脳に働きに関する研究をまとめた『パラリンピックブレイン』(東京大学出版会)など

中澤 公孝

(東京大学大学院総合文化研究科 教授)

アスリートのハイパフォーマンス達成への貢献を目指して

AIをはじめとする最先端サイエンスの導入が、近年のスポーツ界において急速に進んでいることは衆目の一致するところかと思います。今やサイエンスの利用無くして高いパフォーマンスを効率的に達成することは難しいと認めざるを得ません。当(エイジェック)寄付研究部門では、先端サイエンスの導入によってアスリートのハイパフォーマンス達成に貢献することを目指します。とりわけ、ニューロサイエンスの視点からスポーツスキルを左右する脳内メカニズムに迫り、高いパフォーマンスを実現するための新たなトレーニング方法の開発に挑みます。それは同時に、イップスのような運動スキルの一過性及び恒常的拙劣化の解消方法を見出すこととも表裏の関係にあります。

具体的には、野球のスキルを主たる研究ターゲットとして、成人アスリートから成長期の子供達を対象とした研究を展開します。ピッチングやバッティングのメカニクスや投球、打球の弾道計測など、近年の計測技術を駆使するとともに、それらを産み出す脳内メカニズムに対し、脳波筋電計測を初めとするニューロサイエンスの計測技術を用いてアプローチします。また運動スキルとメンタルは一体であるとの見方から、真剣勝負中の生理指標を極力非拘束で計測することで、メンタルがいかにスキルに影響するのかを調べます。そのような、パフォーマンスとの関係を検証するためのフィールド測定も本プロジェクトにおいて重要な位置を占めています。 これらに加えて、パフォーマンスに影響するもう一つの要因である体力についても、アローズとの連携によって効率的な強化法を見出すことを狙っています。

以上のようなアスリートのハイパフォーマンス達成につながる神経メカニズムの研究は、障害がある人のニューロリハビリテーションにもつながります。逆に障害があるアスリートの研究も障害がないアスリートのハイパフォーマンス達成にもつながるものであり、本プロジェクトの研究射程に入っています。 当研究部門の研究は、アスリートのスポーツスキル向上のみならず、子供の運動能力発達、高齢者の転倒予防、障害がある方のニューロリハビリテーションなど多くの方々にその成果が還元されることが期待されます。

AIをはじめとする最先端サイエンスの導入が、近年のスポーツ界において急速に進んでいることは衆目の一致するところかと思います。今やサイエンスの利用無くして高いパフォーマンスを効率的に達成することは難しいと認めざるを得ません。当(エイジェック)寄付研究部門では、先端サイエンスの導入によってアスリートのハイパフォーマンス達成に貢献することを目指します。とりわけ、ニューロサイエンスの視点からスポーツスキルを左右する脳内メカニズムに迫り、高いパフォーマンスを実現するための新たなトレーニング方法の開発に挑みます。それは同時に、イップスのような運動スキルの一過性及び恒常的拙劣化の解消方法を見出すこととも表裏の関係にあります。

具体的には、野球のスキルを主たる研究ターゲットとして、成人アスリートから成長期の子供達を対象とした研究を展開します。ピッチングやバッティングのメカニクスや投球、打球の弾道計測など、近年の計測技術を駆使するとともに、それらを産み出す脳内メカニズムに対し、脳波筋電計測を初めとするニューロサイエンスの計測技術を用いてアプローチします。また運動スキルとメンタルは一体であるとの見方から、真剣勝負中の生理指標を極力非拘束で計測することで、メンタルがいかにスキルに影響するのかを調べます。そのような、パフォーマンスとの関係を検証するためのフィールド測定も本プロジェクトにおいて重要な位置を占めています。

これらに加えて、パフォーマンスに影響するもう一つの要因である体力についても、アローズとの連携によって効率的な強化法を見出すことを狙っています。

以上のようなアスリートのハイパフォーマンス達成につながる神経メカニズムの研究は、障害がある人のニューロリハビリテーションにもつながります。逆に障害があるアスリートの研究も障害がないアスリートのハイパフォーマンス達成にもつながるものであり、本プロジェクトの研究射程に入っています。

当研究部門の研究は、アスリートのスポーツスキル向上のみならず、子供の運動能力発達、高齢者の転倒予防、障害がある方のニューロリハビリテーションなど多くの方々にその成果が還元されることが期待されます。

研究について

研究1

スポーツパフォーマンス向上を

目的とした神経科学研究事業

スポーツのパフォーマンスは体力と技能(スキル)によって決まります。体力に比べてスキルは様々な要因によって変動します。中でも緊張など、いわゆるメンタル状態が大きく影響することは良く知られているところです。

私たちはメンタル状態がどのようなメカニズムでスキルを変えてしまうのか、条件を様々に制限した実験室研究と真剣勝負の試合中の両面の研究からこの問いに答えるべくアプローチします。

実験室研究においては、そもそもバッティング時の脳活動はどのような状態にあるのか、うまく打てた時と打てなかった時の脳活動に違いがあるのか、などの問いをたてバッティング脳波実験を進めています。

さらに将来的な現場応用を見据え、磁気刺激や電気刺激による脳活動変調によるスキル向上に繋げる研究にも着手しています。同時にイップスは脳内活動の望ましくない変化によって生じると考えられることから、そのメカニズム解明に迫るべく神経科学的アプローチを開始しました(山崎ら、「イップスの野球選手が投球をイメージした際に生じる上肢筋皮質脊髄路興奮性の亢進」第二回日本野球学会, 2024年仙台)。

これらの研究は同時に、選手のスキルレベルを評価する指標の開発にもつながります。例えば、ピッチングの筋活動解析は、150km/hのボールを投げるピッチャーに共通の筋活動パターン(複数の筋があるタイミングと強さで活動する組み合わせ)の存在の発見につながるかもしれません。その筋活動パターンの出現など、その他のパターンとともにピッチングスキル評価の指標として用いる事ができるかもしれません。

スポーツのパフォーマンスは体力と技能(スキル)によって決まります。体力に比べてスキルは様々な要因によって変動します。中でも緊張など、いわゆるメンタル状態が大きく影響することは良く知られているところです。

私たちはメンタル状態がどのようなメカニズムでスキルを変えてしまうのか、条件を様々に制限した実験室研究と真剣勝負の試合中の両面の研究からこの問いに答えるべくアプローチします。

実験室研究においては、そもそもバッティング時の脳活動はどのような状態にあるのか、うまく打てた時と打てなかった時の脳活動に違いがあるのか、などの問いをたてバッティング脳波実験を進めています。

さらに将来的な現場応用を見据え、磁気刺激や電気刺激による脳活動変調によるスキル向上に繋げる研究にも着手しています。同時にイップスは脳内活動の望ましくない変化によって生じると考えられることから、そのメカニズム解明に迫るべく神経科学的アプローチを開始しました(山崎ら、「イップスの野球選手が投球をイメージした際に生じる上肢筋皮質脊髄路興奮性の亢進」第二回日本野球学会, 2024年仙台)。

これらの研究は同時に、選手のスキルレベルを評価する指標の開発にもつながります。例えば、ピッチングの筋活動解析は、150km/hのボールを投げるピッチャーに共通の筋活動パターン(複数の筋があるタイミングと強さで活動する組み合わせ)の存在の発見につながるかもしれません。その筋活動パターンの出現など、その他のパターンとともにピッチングスキル評価の指標として用いる事ができるかもしれません。

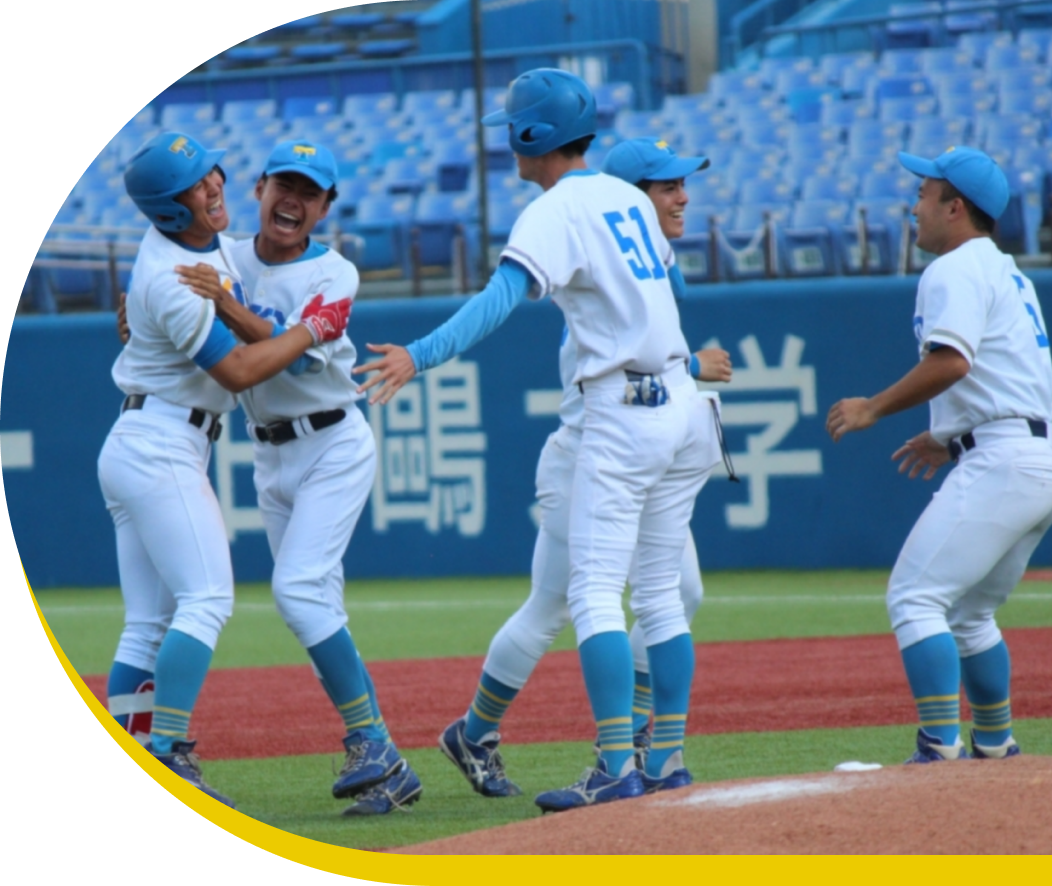

撮影:布川航太

研究2

運動スキル、

体力の発達に関する研究事業

主にジュニア選手(エイジェックアカデミー参加者など)を対象とする研究です。

人間の神経系は思春期前までに急速に発達します。スポーツスキルはまさに神経機能と直結するので、その発達もかなり早い時期に大きな変化を遂げます。

野球には様々な運動スキルがありますが、バッティングは視覚情報を手がかりとした運動スキル、ピッチングは高速運動であるが正確性を求められるスキル、のように運動の制御的視点から整理する事ができます。それらが、神経機能の発達とともにどのように変化していくのか、どの程度練習によって発達速度を向上させる事ができるのか、視覚機能や反応速度など関連する神経機能指標との関係性も含めて網羅的に調べます。

併せて、真剣勝負中の生体反応、生理指標との関係を調べることで、緊張など精神的プレッシャーとパフォーマンスとの関係を解析し、パフォーマンスを最大化する方法の開発に繋げることをめざします。

主にジュニア選手(エイジェックアカデミー参加者など)を対象とする研究です。

人間の神経系は思春期前までに急速に発達します。スポーツスキルはまさに神経機能と直結するので、その発達もかなり早い時期に大きな変化を遂げます。

野球には様々な運動スキルがありますが、バッティングは視覚情報を手がかりとした運動スキル、ピッチングは高速運動であるが正確性を求められるスキル、のように運動の制御的視点から整理する事ができます。それらが、神経機能の発達とともにどのように変化していくのか、どの程度練習によって発達速度を向上させる事ができるのか、視覚機能や反応速度など関連する神経機能指標との関係性も含めて網羅的に調べます。

併せて、真剣勝負中の生体反応、生理指標との関係を調べることで、緊張など精神的プレッシャーとパフォーマンスとの関係を解析し、パフォーマンスを最大化する方法の開発に繋げることをめざします。

研究3

真剣勝負中の各種生体反応と

パフォーマンスの関係に

関する研究事業

アスリートの真価は本番の競技でいかに自身の持てる力を発揮できるかにあると言っても良いでしょう。実際の試合では、状況に応じて様々な心理的プレッシャーがかかるため思うようなパフォーマンスをなかなか発揮できない事は良く知られています。

そのような状況下で身体はどのような状態にあるのか、心と身体は一体なのか、それとも心は必ずしも身体の生理状態と一致しないのか? これらの疑問に答えるべく、このプロジェクトではできる限り選手の邪魔をせず、心身の状態を把握します。

実際の試合中のデータ取得は二度と再現することはできず、また統制することもできません。しかし同時にまた二度と再現不可能な唯一無二の貴重なデータです。このプロジェクトでは、実フィールドでのデータを取得解析することで、そこに潜む多くの貴重な情報を得ることに挑戦します。

そこから選手のパフォーマンスを最大化するための有効な方策が見出されることでしょう。

アスリートの真価は本番の競技でいかに自身の持てる力を発揮できるかにあると言っても良いでしょう。実際の試合では、状況に応じて様々な心理的プレッシャーがかかるため思うようなパフォーマンスをなかなか発揮できない事は良く知られています。

そのような状況下で身体はどのような状態にあるのか、心と身体は一体なのか、それとも心は必ずしも身体の生理状態と一致しないのか? これらの疑問に答えるべく、このプロジェクトではできる限り選手の邪魔をせず、心身の状態を把握します。

実際の試合中のデータ取得は二度と再現することはできず、また統制することもできません。しかし同時にまた二度と再現不可能な唯一無二の貴重なデータです。このプロジェクトでは、実フィールドでのデータを取得解析することで、そこに潜む多くの貴重な情報を得ることに挑戦します。

そこから選手のパフォーマンスを最大化するための有効な方策が見出されることでしょう。

写真提供:東京六大学野球連盟

研究4

スポーツ科学教育関連事業

スポーツフィールドに多くの先端科学技術が導入されるようになり、現場の指導者に要求される資質も急激に変化しつつあると言えます。特に最新テクノロジーを駆使して取得される膨大なデータは、現場に役立つような処理や解釈がなされないと全く役に立たない情報となってしまうかもしれません。

本事業では、最先端科学の情報を現場に役立つように伝える能力やそれをコーチングに有効に活かす能力を持つ人材教育に取り組みます

スポーツフィールドに多くの先端科学技術が導入されるようになり、現場の指導者に要求される資質も急激に変化しつつあると言えます。特に最新テクノロジーを駆使して取得される膨大なデータは、現場に役立つような処理や解釈がなされないと全く役に立たない情報となってしまうかもしれません。

本事業では、最先端科学の情報を現場に役立つように伝える能力やそれをコーチングに有効に活かす能力を持つ人材教育に取り組みます

研究実績

2024

T. Okegawa, A. Kusafuka, S. Kubo, N. Kaneko, D. Yamasaki, T. Komatsu, K. Nakazawa. “Developmental Stages’ Impact on Sense of Effort in Baseball Pitching: From Sub-Maximal to Supra-Maximal Instructions” The American College of Sports Medicine(ACSM), Boston, US, May 2024

桶川大志,金子直嗣,小川哲也,小林裕央,進矢正宏,中澤公孝.「高校生と大学生野球選手におけるDiscrimination Timeの比較」日本野球学会 第2回大会,宮城,2024年12月(発表予定)

山﨑大輝、金子直嗣、桶川大志、中澤公孝, 「イップスの野球選手が投球をイメージした際に生じる上肢筋皮質脊髄路興奮性の亢進」日本野球学会第2回大会,宮城, 2024年12月(発表予定)

メンバー

-

大学院教育学研究科 教授/UTSSI機構長

野崎 大地

-

大学院総合文化研究科 教授

中澤 公孝

-

大学院総合文化研究科 助教

金子 直嗣

-

大学院総合文化研究科 助教

佐々木 睦

-

大学院総合文化研究科 特任研究員

伊藤 尚司

-

大学院総合文化研究科 特任研究員

川本 裕大

-

大学院総合文化研究科 特任研究員

桑田 真澄

-

大学院総合文化研究科 特任専門職員

小西 治美