数十年後には「睡眠権」が基本的人権の一つとして認められる。そんな世界を思い描いています。

02 岸 哲史(大学院医学系研究科講師)

先端的かつ多角的なアプローチで新時代のスポーツ・健康科学を推進する東京大学スポーツ先端科学連携研究機構(UTSSI)には、そのミッションに賛同した約50名の研究者たちがUTSSIのメンバーに名を連ねています。このコーナーでは、その多様な顔ぶれの一人一人にフォーカスを当て、研究の原点や、今後の展望、UTSSIの活動についてなどをインタビュー。第2回目は、東京大学大学院医学系研究科講師の岸哲史先生にお話をうかがいました。

──「睡眠こそ、この世の饗宴における最高の滋養である」。かのウィリアム・シェークスピアもこんな台詞を書いたことがあるように、洋の東西を問わず、いつの時代も人々の関心ごとである「睡眠」。近年の日本においても健康の観点から、ビジネスの観点から、ダイエットの観点から……とさまざまなベクトルで「睡眠ブーム」が続いている。誰もが一家言を持つこの「睡眠」について、科学的アプローチで研究しているのは、「睡眠ダイナミクスの解析、評価、制御」をテーマに掲げる岸哲史先生だ。

私たちの人生の約3分の1もの時間を費やしている「睡眠」ですが、無意識下なので実際に何が起きているのかわからないことばかり。でも、脳や体の中ではものすごいことが起きているんじゃないか。一度そう考えてしまうと睡眠の不思議さがもう頭から離れず、実際に少し調べてみるとやっぱりわからないことだらけ。この面白くて神秘的な現象を追求したいと思ったのが睡眠を研究するに至ったきっかけです。

私自身のことを振り返っても、小中高とサッカーに没頭し、東大入学後はフットサルに打ち込む過程で、どんなに疲れていても睡眠をしっかりとれば回復するし、睡眠時間を削って勉強しても成績は上がらないことに気づきました。こういった実体験を通し、睡眠の大切さを実感してきたことも大きな要因だったと思います。

── 岸先生が「わからないことだらけ」と語るように、睡眠はまだまだ研究対象としては歴史が浅く、それだけに独自の切り口で研究しがいがある領域だという。

睡眠研究というと、昔はフロイトに代表される古典的な心理学や精神分析の文脈がほとんど。脳波が測れるようになって、やっと科学の俎上に載って研究されるようになりました。「睡眠にはノンレム睡眠とレム睡眠があり、90分周期で繰り返す」というのはご存じの方も多いと思いますが、このレム睡眠の発見が1953年なので、まだまだ科学的側面からの研究の歴史は70年程度。そんな新興研究領域だからこそ、睡眠の常識も日進月歩でアップデートされ続けています。

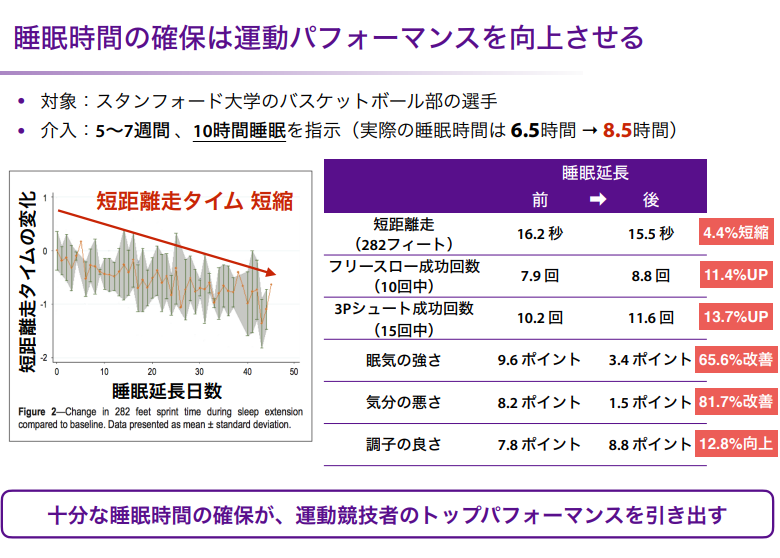

日本では昔から、睡眠時間を削ってでも勉強することが合否を分けるという考えの「四当五落」や、「惰眠を貪る」「24時間働けますか」などの言葉があるように寝る間を惜しんで働くことが美徳とされる社会でした。しかし、最近の研究ではきちんと眠ることでパフォーマンスが上がることが科学的に立証されています。人間本来の睡眠能力を発揮することで、その人が持つ能力をより効果的に発揮できるのです。

── 実際、歴史的な偉業を為すトップランナーの世界では、メジャーリーグの大谷翔平やサッカーのリオネル・メッシ、将棋の藤井聡太竜王などが「睡眠」を重視していることは有名だ。その一方で、OECD(経済協力開発機構)の調査によれば日本人の睡眠時間は世界の中で最下位だという。

現代社会の夜型化や就寝前のスマホ利用の増加などもあって、慢性的な睡眠負債状態にあるのが今の日本社会と言えます。しかも、大人だけでなく、子どもの睡眠時間も短いことが日本の特徴で、幼少期からの睡眠習慣の改善が重要です。

── そのためにまず大事になるのは、「適度な運動を心がける」「夜の決まった時間に就寝に就く」といった基本的な生活習慣を整えること。その啓蒙活動の重要性を説きつつ、研究者・岸哲史として別なアプローチにも取り組んでいる。

私自身の研究としては、脳の状態を操作することで、より質の高い睡眠が取れるような技術開発に取り組んでいます。たとえば、眠りについた後、夜中に何度も目が覚めてしまうことを「中途覚醒」と言いますが、そのタイミングで脳にちょっと微弱な電気刺激を加えることで深い睡眠にできないか。こういった研究を進めています。

── また、2022年から始まった「子ども睡眠健診」プロジェクトにも参画。全国の学校の子ども(小中高生)を対象にウエアラブルデバイスを用いた睡眠測定を実施し、日本の子どもの睡眠実態の把握と、子どもと保護者双方に対して睡眠衛生に関する理解増進を目指している。

睡眠の量、質、リズムなどの定量データを得ることができます。そのデータは我々の研究室で開発した独自のアルゴリズムで解析をして、子どもたちの睡眠状況を見える化していく。睡眠が大事、というのは誰もがわかっていることなのに、行動変容に移すことがなかなか難しい。そのジレンマを変えるきっかけとして、子どもたちの心身の不調を予防するような技術開発に結びつけていくのが大きな目的です。

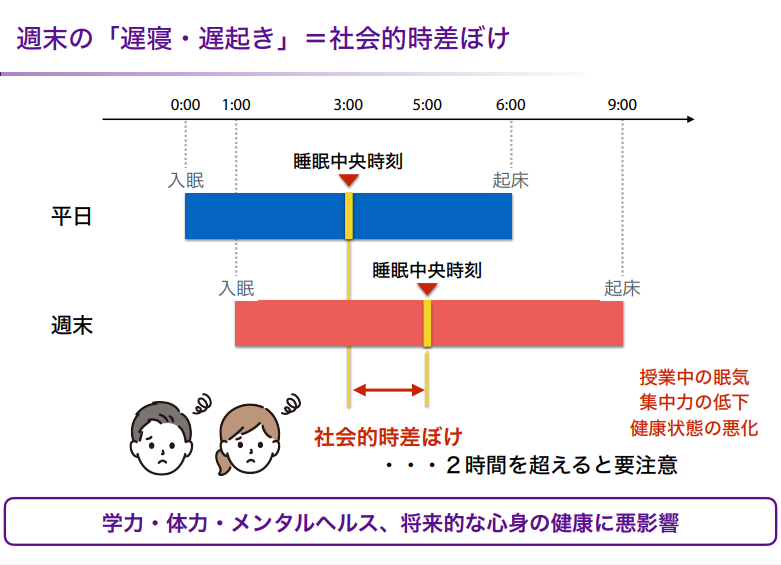

── これまでの2年半で集まったデータは約1万2000人分。分析するとOECDの調査同様に、日本の子どもたちの睡眠時間は短く、9割前後が推奨時間を満たしていないことが判明。さらに、睡眠時間の短さとともに気になるのは、平日と週末での睡眠リズムのズレ、だという。

2割弱の中高生で2時間のズレが生じています。これは「社会的時差ぼけ」という現象で、2時間のズレは時差でいうとタイのバンコクに該当します。つまり、毎週末にタイに弾丸旅行を繰り返している状態で、その蓄積ダメージは小さくないはずです。

たとえば、医療従事者や警察官などの交代制勤務の方々(シフトワーク従事者)も、睡眠のリズムが日々変わりがち。こういった体内時計に逆らった生活をすると、病気にかかるリスクが高いことがわかっています。すでにデンマークでは、シフトワーク従事者でがんを発症した場合に労災がおりる仕組みが整っているほどエビデンスがあります。その観点で考えてみても、子どもの頃から毎週末に睡眠のリズムを乱し、社会的時差ボケを蓄積してしまうリスクを知ってほしいと、まさに今、訴えているところです。

── こうした睡眠に関する研究調査、啓蒙活動を続けた先には、どんな社会が待っているのか?

「子ども睡眠健診」プロジェクトのチームリーダーでもある上田泰己先生(東京大学 大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学教室 教授)や、睡眠健診の社会実装を目指す東大発ベンチャー・株式会社ACCELStarsの大迫直志さん(取締役)との議論でもよく出てくるのは、数十年後には「睡眠権」が基本的人権の一つとして認められる世界になる。そんな未来を思い描いています。

誰もが睡眠を大切にできる社会ができれば、一人一人がもっとハッピーになり、生産性やパフォーマンスが向上する。とてもいい社会の連鎖が生まれるはずです。そういった考え方が当たり前の世界を作っていくことがとても大切だと考えています。

── 日々の研究では、ロジックの中にも尖った部分=自分のオリジナリティを落とし込む意識を重視しているという岸講師。だからこそ、これから研究の道を目指そうという若人にも、オリジナリティを磨いて欲しい、と訴える。

私自身を振り返ると、睡眠を研究しようと思い立ち、心と体の仕組みを扱う教育学部の身体教育学コースに籍を置きましたが、もともとは理科二類出身です。そのバックボーンがあるから、睡眠にまつわるデータを分析する際、物理分野で提案されていた解析手法を適用し、数学的な法則性から脳の状態遷移に特徴があることに気づけた点がオリジナリティだと思っています。

私の例に限らず、オリジナリティやユニークさは、自分の興味関心、経験から来るところが多いので、普段から幅広い話題や情報をインプットしておく、さまざまな領域に触れておくことはとても大切だと感じています。とくに若い頃は、さまざまな事象に接して、自分なりのユニークな研究を目指すといいのではないでしょうか。

私自身のことで言えば、この春から東大運動会に正式認可されたフットサル部で部長を務めています。その部のモットーは「以和征技」(和を以て技を征す)。チームワークや意思疎通を重ねることで強豪校にも打ち勝っていくことを目指していますが、その過程でも、東大らしいオリジナリティを打ち出したい。そのひとつがサイエンスやインテリジェンスも取り入れていくこと。これはフットサル部に限らず、各運動部において必要なことですし、すでにサイエンスを取り入れて強化に励み、成果を出している部は出ています。そういった運動部の強化に対しても、UTSSIの活動をもっともっとリンクさせていければと期待しています。

_関東大学フットサルリーグ優勝_シーズン途中で渡米したのでメッセージを掲げてくれました_2010.jpeg)

── 誰もが毎日体験し、それぞれに悩みやこだわりを持つ「睡眠」。だからこそ、今後はより一層、企業との共同研究や共同開発への期待値も大きい。

睡眠は人間に限らず、すべての動物にとって不可欠な現象です。企業にとっても、睡眠を良くしていくことで従業員の健康を維持し、生産性の向上にもつながります。さらに、企業として社会貢献したいといったモチベーションに通じるものであり、さまざまな分野とも繋がってくる社会的な基盤と言い換えることもできます。どんなことが一緒にできるか、ぜひディスカッションさせていただけるとありがたいです。

関連リンク UTSSIについて(企業・各種団体のみなさまへ)

プロフィール

岸哲史(きし・あきふみ)2006年東京大学教育学部卒業、2008年東京大学大学院教育学研究科修士課程修了、2011年同博士課程修了。2009年日本学術振興会特別研究員DC、2010年米国ニューヨーク大学医学部博士研究員及び米国ベス・イスラエル・メディカルセンター博士研究員、 2013年日本学術振興会海外特別研究員(米国ニューヨーク大学医学部)、2014年東京大学大学院教育学研究科助教、2022年東京大学大学院医学系研究科特任講師を経て、2025年4月より現職。専門は睡眠科学、教育生理学。2019年JSTさきがけ研究者、2023年JST創発研究者。群馬県藤岡市ふるさとスペシャルサポーター

取材・文/オグマナオト

撮影/石垣星児